![]()

彗星というのは、太陽の回りを回る小さな天体のうち、「尾」を持つもののことを言います。彗星の尾は太陽の熱で暖められて氷が溶け、ガスややチリなどがふんしゅつしたものです。多くの彗星は細長い

彗星は、太陽のそばの戻ってくるまでの時間で大きく3種類にわかれます。

・太陽のそばまで戻ってくる時間が200年をこえる長周期彗星

・太陽のそばまで戻ってくる時間が200年より短い短周期彗星

・一度太陽を訪れたら二度と戻ってこない非周期彗星

彗星の多くは元々、海王星よりも外側の「エッジワースカイパーベルト」、さらに遠くにある「オールトの雲」と呼ばれる場所を漂っていた小天体だったと考えられています。そうした小天体の一つが、たまたま近くを大きな星が通り過ぎるなどして軌道が乱され、太陽に向かって落ちてくると尾をのばします。

- ハレー彗星

初めて周期的に太陽の近くに戻ってくることが確認された彗星です。周期は約75年です。

- シューメーカー・レビー第9彗星

発見された直後に木星に衝突 することが判明。世界中の望遠鏡が木星に向けられ衝突のようすが観測されました。

- 池谷・張彗星

2002年に日本の池谷薫、中国の張大慶がほぼ同時に発見。周期が約366年もあり最も長い周期を持つ周期彗星です。

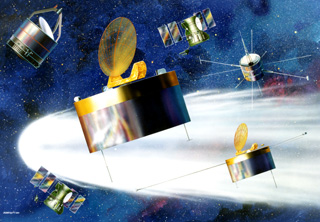

1986年のハレー彗星の接近のときには、ヨーロッパ宇宙機関 「ジオット」、日本の「さきがけ」「すいせい」、ソ連の「ベガ1号」「ベガ2号」、アメリカの「ICE 」などの衛星が観測を行いました。また、アメリカの「スターダスト」が2004年にヴィルト第2彗星を、2005年にはアメリカの「ディープ・インパクト」がテンペル第1彗星を観測しました。「ディープインパクト」は彗星の

毎年決まった季節になると、たくさんの流星が空を流れる「流星群」。実はこれ、彗星が通った後に残ったチリの帯(ダスト・トレイル)を地球が通りぬけるときに起こります。それぞれの流星群はその元になった彗星が決まっています。たとえば、毎年11月に起きるしし座流星群の元になったのはテンペル・タットル彗星、地球は一年に一度、11月にこの彗星のあとを通りぬけるというわけ。昔は、流星群でどれだけ流星が流れるかを予測するのは大変でしたが、今では研究が進み、元になった彗星の軌道からかなり正確に予測が出せるようになりました。