ロケットは燃料を燃やし、生まれた高温のガスを噴き出すことで進む乗り物です。ジェット機に似ていますが、ジェット機は燃料を燃やすのに必要な酸素を外から取り込むのに対して、ロケットは酸素を自分で持っていく点が異なります。このために、ロケットは空気の無い宇宙でも飛ぶことができるのです。そんなロケットの秘密を見てみよう!

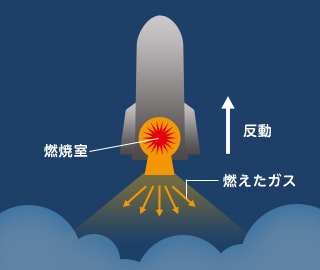

空気を入れた風船の口をしばらずに手をはなすと、勢いよく風船は飛んでいってしまいます。 実はロケットはこれと同じ仕組みで飛んでいます。ロケットは燃料を燃やして後ろに燃えたガスを噴射させ、その反動で飛んでいるのです。ロケットが勢いよく飛ぶには、後ろに出す物の重さと、そのスピードが重要。ウチューンズではアイススケートリンクで実験をしてみたよ。

ロケットは宇宙に行く乗り物ですが、宇宙には酸素がありません。だからロケットは燃料と酸素の両方を持っていかなければなりません。ロケットにとって、この「燃料」と「酸素」をどうやって持っていくかが大きなカギになります。

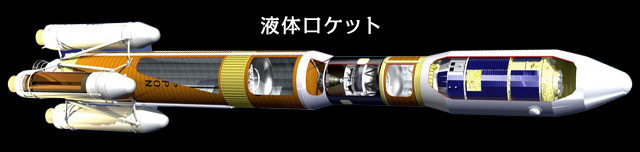

液体の燃料と酸化剤を使います。H-IIAやスペースシャトルのメインエンジンがこのタイプ。より力の強いエンジンが作りやすく、細かい調節などができますが、構造が複雑になってしまうことや、ものすごい力が精密なエンジンにかかるので作るのが大変です。

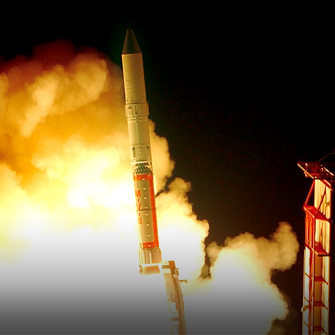

燃料と酸化剤を混ぜて固めたものを使います。ちょうど消しゴムのような感じになります。構造が簡単ですが、一度火をつけてしまうと調整が難しいのが難点。イプシロンロケットや、H-IIAの補助ブースターなどがこのタイプです。

大気球は、飛行機でも行くことが難しい地上から数十キロメートルという高さまで上がり、宇宙や地球、大気の状態などを観測することができます。

飛行機や気球などでは届かない、高いところの天気や大気の状態を調べるのには、小型のロケットが使われています。

こうしたロケットは人工衛星になることはなくすぐに落ちてきますが、その短い時間でも人間が簡単にいくことのできない場所の貴重な観測結果を得ることができます。

JAXAでは用途に応じてS-310、S-520、SS-520という3種類のロケットと、大気球を使い分けています。

人工衛星や惑星探査機などを打上げるために使われるより大型のロケットです。人工衛星を打上げるためには、観測ロケットに比べると何倍ものパワーが必要なためずっと大型になります。また、人工衛星を狙った軌道に確実に送り届けるための精密な制御技術や振動対策なども重要になります。JAXAのH-IIAロケット、イプシロンロケットがこのタイプです。

人を乗せるためのロケットです。人が宇宙で暮らすためには様々な機器が必要ですから、大型のロケットが必要になります。また、衛星打上げロケットよりもずっと安全でなければなりません。万が一の故障の際にも乗組員が安全に帰ってこられるように、二重三重の安全装置が必要になります。日本はこのタイプのロケットは持っていません。ソユーズなどがこのタイプです。かつては往還機としてアメリカのスペースシャトルも活躍しました。