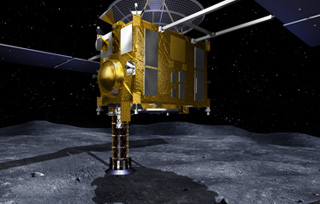

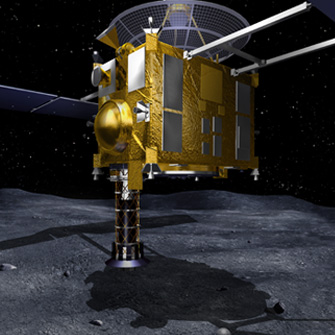

JAXAでは、宇宙や地球の仕組みを調べる衛星や探査機をたくさん作っています。「はやぶさ」は工学試験衛星とよばれる将来の科学衛星のための様々な技術を確かめるための衛星です。2003年5月9日に鹿児島県内之浦から打上げられて、2005年9月に小惑星イトカワに到着。表面を詳しく調べて、イトカワの砂を取ってきました。故障や通信ができなくなるなどいろいろなトラブルにあいましたが、2010年6月、小惑星イトカワの貴重なサンプルを地球に持ち帰りました。さて、そんな「はやぶさ」と2014年に打上げられた「はやぶさ2」について見てみよう!

なにをしてきたの?

「はやぶさ」の目的は2つあります。ひとつは将来の科学衛星に必要な技術の研究です。イオンエンジンと呼ばれる新しいエンジンや、小惑星からサンプルを取ってくる技術、サンプルを安全に地球に持ち帰る技術などを確かめました。もう一つは、これまで謎に包まれていた小惑星に近づいて詳しく調べ、表面に着陸してサンプルを採集し、地球に持ち帰ることです。「はやぶさ」は7年間のミッションの中でこれらの目的をほぼすべて達成しました。

どこに行ってきたの?

「はやぶさ」は小惑星を調べる探査機です。小惑星は太陽系ができた頃の物質をそのまま残していると考えられていて、太陽系の歴史を知る上で重要な天体です。「はやぶさ」が向かったのは小惑星イトカワ。長さ535メートルほどのラッコのような形をした小さな星です。太陽の周りを楕円を描いて回っていて、一番太陽に近い時には地球の少し内側に、一番遠いときには火星の少し外側に来ます。「はやぶさ」は60億キロメートルを旅して、このイトカワから貴重なサンプルを持ち帰りました。

その後は?

「はやぶさ」の後継機として、2014年「はやぶさ2」が打上げられました。「はやぶさ」がサンプルを採取したイトカワとは別タイプの小惑星リュウグウを探査するために打上げられました。「はやぶさ2」では、「はやぶさ」の経験を活かして、よりトラブルの少ない確実なミッション達成を目指しています。

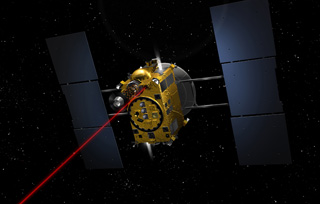

イオンエンジン

「はやぶさ」に搭載されているイオンエンジンは、電気の力でキセノンという物質を加速させて進むエンジンです。あまり大きな力を出すことはできませんが、代わりに燃料を少ししか使いません。素早い動きは苦手ですが、とても軽く作ることができ、長い時間をかけて少しずつスピードを上げていく、「はやぶさ」のような探査機にぴったりのエンジンです。

小惑星のかけらを取ってくる

「はやぶさ」は、世界で初めて小惑星に着陸し、表面のサンプルを地球に持ち帰った探査機です。月以外の天体からサンプルを持ち帰ったのは「はやぶさ」が初めて。これまで、小惑星の近くまで行った衛星はありましたが、表面に着陸して、また再び飛び上がって帰って来た探査機はありませんでした。

自分で考えて行動する

「はやぶさ」が向かった小惑星イトカワ、地球からとても遠く、命令が「はやぶさ」に届くのに時間がかかってしまいます。いちいち結果を確かめながら動かしていたのでは間に合いません。このため、「はやぶさ」は自分で状況を判断し、自分で最適な動きを考えて動くように作られています。言ってみれば、「はやぶさ」は自分で考えて動くロボットなのです。

地球に帰ってくる仕組み

「はやぶさ」のカプセルは、地球の近くまで来たところで切り離され、秒速12キロメートルという猛烈なスピードで大気圏に突入しました。その際の高熱で本体は燃えつきましたが、切り離されたカプセルはその高熱に耐え、回収されたイトカワのサンプルを守りました。この大気圏突入の高熱からカプセルを守る技術は将来宇宙飛行士が地球に帰還するときの技術としても応用できるも

のです。